心房細動とは?

心房細動ってどんな病気?

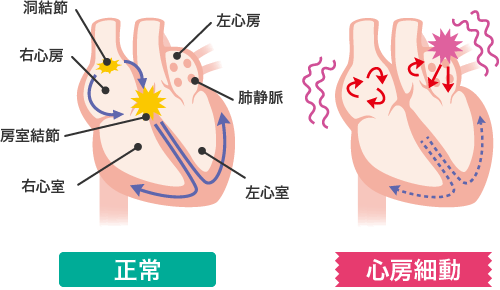

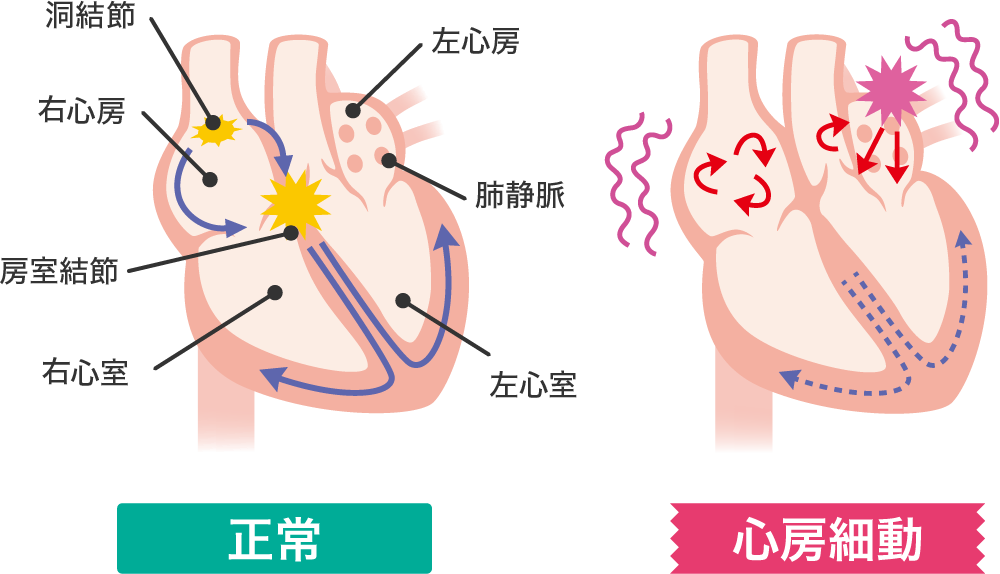

正常な心臓は、心臓内で発生する電気信号によって規則正しい収縮と拡張(拍動)を繰り返しています。

心房細動とは、心房と呼ばれる心臓内の部屋が小刻みに震えて痙攣し、うまくはたらかなくなってしまう心臓の病気(不整脈の一種)のことをいいます。

心房細動にかかると、動悸、めまい、脱力感、胸の不快感、息苦しさといった症状が出ることがありますが、その一方で自覚症状のない方も多くいらっしゃる病気です。

規則的な動き

不規則的な動き

何が原因で起こるの?

心房細動は、心臓の左心房にある「肺静脈」という血管付近から電気信号が無秩序に生じることで起こります。心房全体が小刻みに震えて痙攣した状態になると、心拍数が1分間に100~150回以上にもなることがあり、心臓が速く不規則に動きます。

どんな症状があらわれるの?

心房細動が起こると、普段より脈が速かったり、速い脈と遅い脈が不規則に繰り返されたりします。また、「どきどきする」「胸が苦しい」「階段や坂を上るのがきつい」「息切れしやすい」「めまいがする」といった自覚症状があらわれることもあります。

一方、心房細動が起こっても自覚症状がなく、健康診断で心電図検査を受けた際に心房細動が偶然見つかる方もいらっしゃいます。自覚症状がない場合でも、心房細動が原因となって脳梗塞などが起こることがありますので、心房細動が見つかったら早めに治療を受けることが大切です。

(動悸、息切れ、めまい)

(普段は気づかない)

どんな人に起こりやすいの?

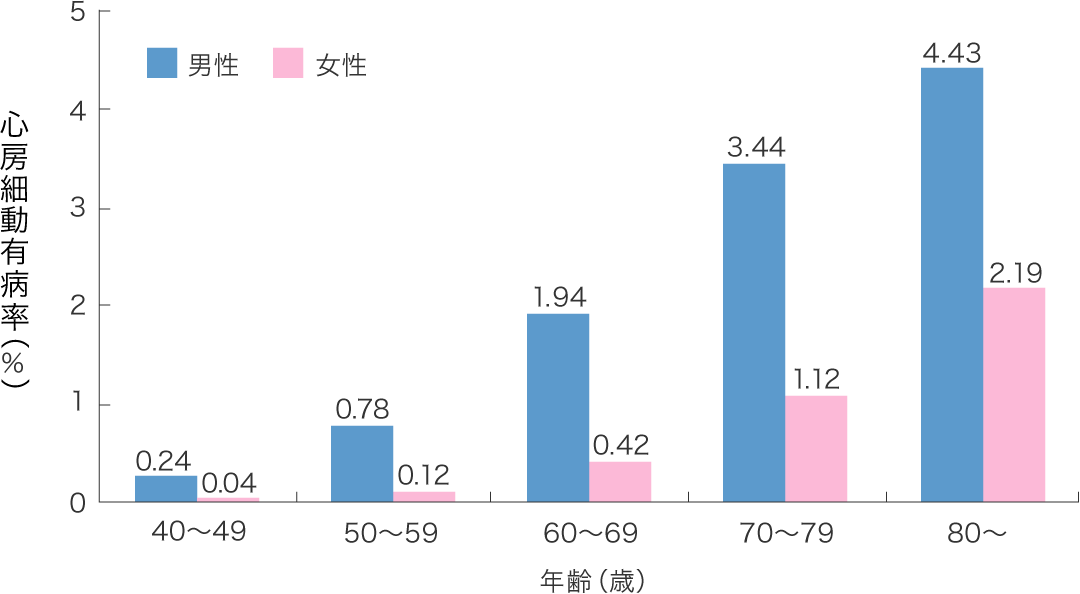

心房細動は加齢に伴って起こりやすくなります。

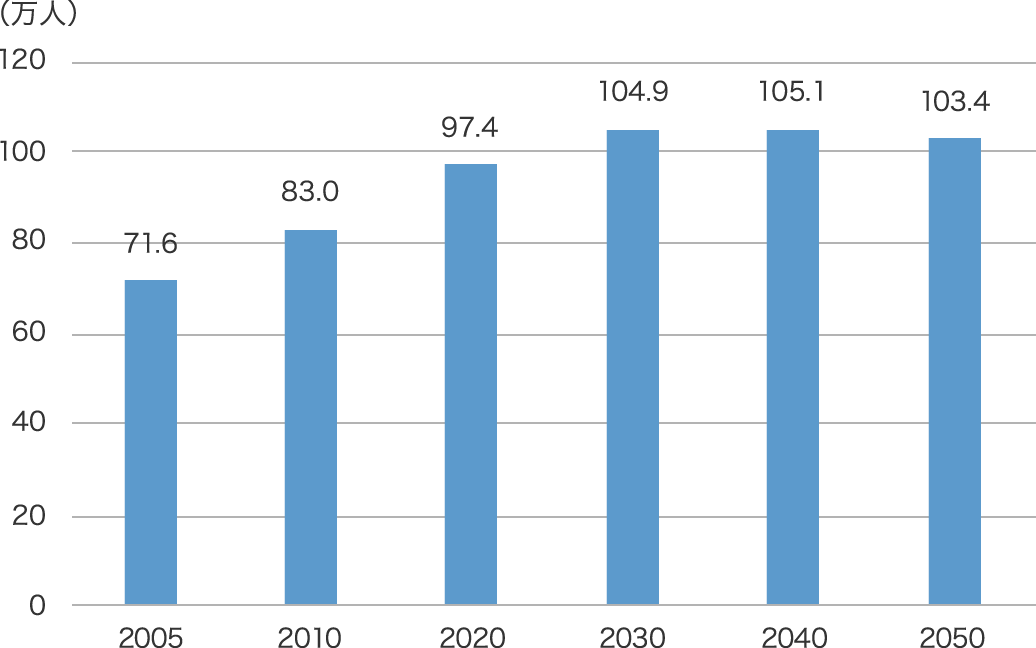

日本人を対象とした疫学研究では、高齢になるほど、心房細動の起こる頻度(心房細動有病率)が上がることがわかっています(図1)。また、男性の方が女性よりも心房細動が起こりやすいといわれています。

男性の方が心房細動が起こりやすい

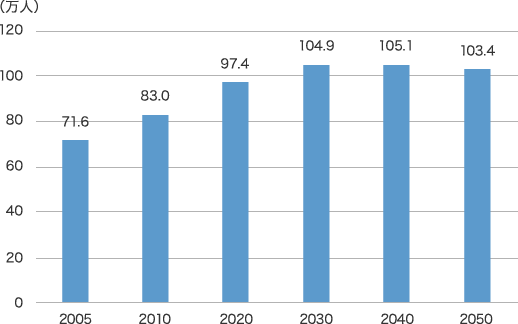

また、海外のいくつかの研究では、年々心房細動の患者数が増えていると報告されており、日本でも同じように増えていくと考えられています(図2)。

心房細動は、高血圧、糖尿病、メタボリックシンドローム、慢性腎臓病などの生活習慣病をお持ちの方に起こりやすいことも知られています。心房細動の予防には、生活習慣病を改善することも大切です。

また、心筋梗塞や心臓弁膜症などの心臓の病気がある方は、心臓に負担がかかりやすくなっているため心房細動が起こる可能性が高くなります。慢性の肺疾患や甲状腺機能亢進症などの病気に心房細動が併発することもあります。

健康な方でも、アルコールやカフェインの過剰摂取、精神的ストレス、睡眠不⾜などがあるときに心房細動が発⽣しやすくなるといわれています。そのため、心房細動を予防するには、これらの要因をなるべく減らすようにすることが大切です。